家づくりのまなびば

今回は、「自助・共助・公助」の内、公助について学んで行きましょう。公助は、市役所や消防・警察による救助活動や支援物資の提供など、公的支援のことを言います。実際に災害で被害に遇った時、国や都道府県、市町村町より、どのような救助や公的支援を受ける事が出来るかをまとめてみました。

国や都道府県、市町村町は、大災害が起こり被災者になってしまった人々を対象に公的支援を行い、避難時の生活はもちろん、復旧・復興まで支援をしていくことです。その根拠は、災害救助法により定められており、「災害に際して、国や地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会秩序の保全を図ること」を掲げています。その実施は、法定受託事業として、都道府県知事が行い、市町村長がこれを補助する事となっています。

災害救助法の適用基準

この法律を適用する災害の規模等に関しては施行令に定められており、その基準は「市町村の人口規模に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合」とされています。

具体的な法適用については、市町村又は都道府県の区域内の人口規模に対する家屋の全半壊世帯数により判断を行う他に、「多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、継続的に救助を必要とする等、住家被害等の十分な把握ができない状況でも可能である。」つまり、被災の状況に応じて柔軟な対応をとることができるようになっています

2021年度時点の災害救法の概要及び、適用基準・援助内容の詳しい内容は、内閣府防災情報のページに掲載されています。下記のURLを参照してください。

http://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html

次に、公助の中でも重要な3つの項目について説明します。

[1]仮設住宅の提供

1.仮設住宅とは

震災などの自然災害で家を失った人は、一時的に住むことができる「仮設住宅」が必要になります。自治体が用意する応急仮設住宅(建設型仮設住宅と自治体が借上げる、借上型仮設住宅の2通り)と個人が自力でつくる自力仮設住宅とがあります。

・応急仮設住宅

災害救助法に基づいて「住家が全壊、全焼又は流失した者であって、自らの資力では住宅を確保できない者」を対象に供与するものとされています。しかしながら実際には、災害で住宅に困窮している者に対しては、所得要件を課していません。住宅の規模は応急救助の趣旨を踏まえて、地域の実情、世帯構成に応じて設定しています。

(例 単身者用6坪 小家族用9坪 大家族用12坪 一戸当り571.4万円以内 等々)

着工時期は、建設型は、災害発生から20日以内、借上げ型は災害発生の日から速やかにとされ、使用期限は、最長2ヶ年と規定されています。

ただし、災害によっては、特例で使用期限の延長が認められる場合もあり、阪神淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震の4例では、特例が認められています。

・自力仮設住宅

個人が自力でつくる仮設住宅は、「自力仮設住宅」と呼ばれています。自力仮設住宅は応急仮設住宅と違い、法的担保はありません。阪神淡路大震災では、神戸市内に約5,000棟が建設され、東日本大震災の被災地でも、相当数建設されている見込みですが、詳細は明らかになっていません。

2. 仮設住宅の暮らしの現状と課題

阪神淡路大震災での仮設住宅では、買い物、医療、福祉などの生活利便施設が設けられず、周辺に店舗のない郊外では、不自由な生活を強いられました。また、断熱材が使用されていないなど、仮設住宅の質や性能に大きな問題がありました。また、入居選定は抽選が基本で、元のコミュニティーとの断絶、高齢者などの弱者の集積などがあり、孤立した居住者の孤独死が多く現れました。

新潟中越地震時には、この教訓を生かして、集落ごとの入居が行われ、仮設住宅の配置も近所付き合いを促す目的で玄関を向き合って配置したり、診療所・ケアセンター・理髪店などもつくられました。

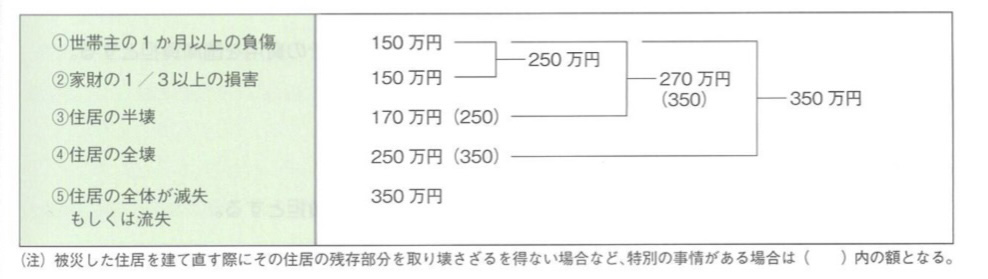

[2]災害弔慰金

台風や地震、豪雪などの自然災害によって亡くなった人の遺族に対する弔慰金の支給、また、その災害によって一定程度の障害が残った人に対する障害見舞金の支給、さらには住居などに被害を受けた人に対する災害援助資金の貸付を定めています。市区町村が窓口になり、国が遺族に現金を給付します。

防災士教本より引用

[3]義援金・救助物資

義援金は大きな被害が出た自然災害や事故に際し、被害者やその家族のために募集された善意の寄付であり、原則公的な受付機関(日本赤十字社や共同募金会など)により処理される。その受け入れや配分の具体的内容については、厚生労働省の災害業務計画や地方自治体の地域防災計画に定められています。

また、地方自治体は、義援金や救助物資について、被害者が必要としている内容を把握し、報道機関などを通じて迅速に公表し、受け入れ・配分等の調整を行います。

我が国は、今までに大地震や台風など様々な大災害に見舞われ、その度に乗り越えてきました。近々には、大きな地震や、温暖化等の気候変動により大雨や大洪水が起こる可能性が高まっています。

大災害が起った時、特に「公助」は、私たちの命を守り、生活の維持・再建、さらには地域の復旧・復興に向けて欠かせないものです。

匠の会の会員社では、東日本大震災や、千葉県、神奈川県を直撃した大型台風で災害が発生した際、資材の供給や人員の派遣を行い、復旧・復興に協力させていただきました。

大災害が起きて1年・2年・10年と経ち、今も災害からの復旧・復興に尽力している方が大勢います。その方々を私たちは忘れずに応援して行きましょう。

次回のコラムは、「復旧・復興と災害者支援」です。今回のコラムに引き続きでの内容で、次回は実際に被害を受けた地域がどの様に復旧・復興してきたかを学びましょう。

床面や屋根面のことを構造計算では水平構面と呼びます。

水平構面には2つの構造的な役割があります。床面では、人や家具などの重さ(積載荷重という)や梁・床材などの重さ(固定荷重という)、屋根面では、雪の重さや小屋梁などの重さなどの常に垂直作用する力を支える役割は一般の方でもすぐに思いつきますが、もうひとつ重要な役割があります。

それは風や地震の力などの水平方向に作用する力を耐力壁等に伝える役割です。

この役割は構造計算の経験のない人にはなかなか理解できないと思いますが、一般的な壁量計算では、床や屋根の強さは一定で、水平力を各耐力壁に均等に伝えることを前提条件として成り立っています。

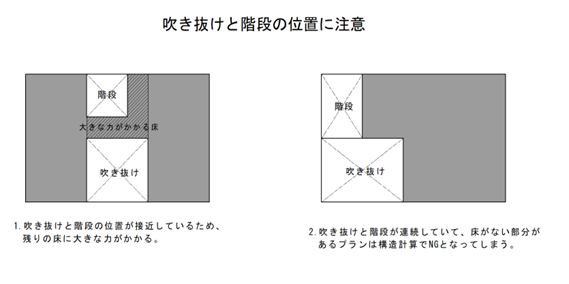

しかし最近は床を抜いて大きな吹抜を設けるプランや、リビングなどの大きな空間に階段や吹抜を設けるようなプランが多く見受けられます。このようなプランだと床の強さは均一ではなくなり、吹抜周辺の床には他の床よりも大きな力が加わり大きく変形してしまう為、1階の耐力壁に水平力を伝えることが出来なくなってしまいます。

屋根面も床と同じ役割を担っているため、勾配天井や吹抜などで意匠的に火打梁や小屋筋交を省略したりすると、屋根面に加わった水平力が均一に2階の耐力壁に伝わらなくなってしまいます。

建築基準法の壁量計算や仕様規定では大きな吹抜などは想定していません。

また建築確認申請時は、水平構面のチェックや計算書確認は省略されていますので、下の図の様な吹抜やデザインを重視したプランの場合でも建築確認が下り建築可能ですが、床や屋根の強度を計算で確認すると構造上NGになってしまうことが多く注意が必要です。

(大地震時は、床が大きく変形し、接合部が外れたり耐力壁が十分に働かず建物が損傷する可能性が大きくなります。)

「危機管理」という言葉が自然災害による被害対応に関して使われるようになったのはいつの時からでしょうか?

答えは、1995年の阪神淡路大震災のときからです。

この頃から、「危機管理」という言葉は、「国家的危機に対する国家首脳の対処」という言葉から大きく拡大し「危機」とは「社会に重大な被害を及ぼす事象」を意味し、これには自然現象も人為的被害も含むようになりました。今回はその様な「危機」に対する対策と危機管理に対し国や地方公共団体の管理体制を学んでいきましょう。

日本の危機管理の根幹となっている法律は「災害対策基本法」と言います。

この法律は、国や地方公共団体等の責務や組織、防災計画の作成と義務、財政金融措置をはじめ、市町村長による避難勧告、避難指示の発令について定められています。

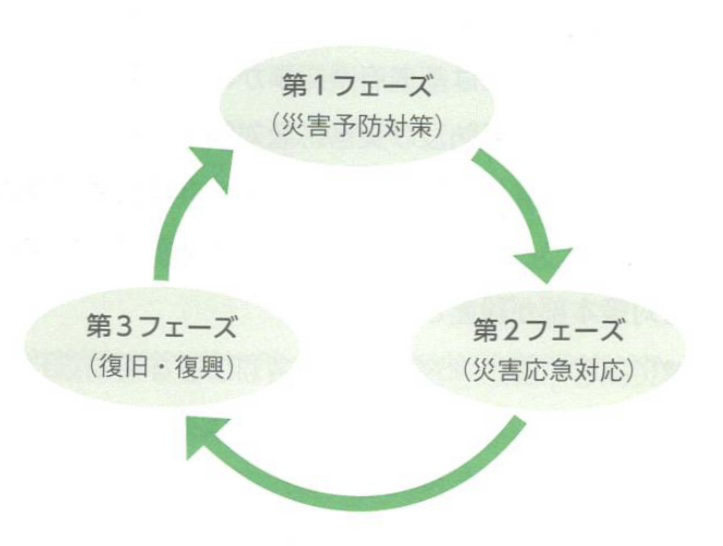

「災害対策基本法」の基本の枠組みは、防災対応サイクル(第1~3のフェーズの循環)にそって行政が実施すべき事項を定めています。

・第1フェーズ(災害予防対策)

防災基本計画の策定や指定公共機関の指定、地域防災計画の策定、防災訓練や物資の備蓄などが有ります。

・第2フェーズ(災害応急対応)

公的機関による警報の発令や消防、警察、海上保安庁に対する出動命令や要請。住民に対する避難勧告・指示、警戒区域 の設定。更に、応急の公費負担、知事の応急措置及び代行が有ります。

・第3フェーズ(復旧・復興)

災害復興事業やその事業の国の負担や援助。被災自治体に対する国の特別援助(激甚災害に対する措置)や被災した中 小・農林事業者に対する支援となっています。

図1防災対応サイクルの概念

図1防災対応サイクルの概念

「災害対策基本法」では、防災対策の第一次的責務を市町村に担わせる「災害における市町村中心の原則」を取っています。その理由は、住民に最も身近な行政機関である市町村がその実情を最も知っているはずだからです。

また、この法律を大規模災害発生以前に手を打てるように国の災害対策本部を「災害が発生する恐れがある段階」で設置できるように改正も行われています。

そしてその危機管理体制の特徴として、

- 現地本部と中央本部の設置

- 権限は分散でなく集中

- 意思決定方式はトップダウンが原則

となっています。

我が国の防災計画は、中央防災会議が作成する「防災基本計画」と言われる最上位の計画が有ります。

その計画に基づき指定行政機関(国の省庁、独立行政法人等)及び日本銀行、日本赤十字社、NHK、NTT、電力会社、ガス会社、JR等、国などから指定を受けた「指定公共機関」は「防災業務計画」を作成し必要な対策を行う事が義務づけられています。

この計画は防災基本計画に基づいて指定公共機関や指定行政機関が作成する防災業務の計画です。

そして、それぞれの地域の実情に即し、その地域の防災機関が防災の為に処理すべき業務などを具体的に定めた計画が「地域防災計画」で、各地方防災会議又は市町村長が防災基本計画に基づき作成されています。

更に、地域コミュニティーにおける共助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定区域の居住者及び事業者(地区居住者等)が行う自発的な防災活動を「地区防災計画」とし策定され、市町村内の一定地区の居住者並びに事業者が行う自発的な防災活動を記しています。

そのように、順次「防災基本計画」から下位の計画が作成されより地域に根差した防災計画がつくられています。

そして、災害時には、自助・共助だけでは十分な対応が難しい災害対応や救助などに対し、消防、警察、自衛隊等の実働機関における公助が行なわれています。

我が国における「危機管理」は、国や行政だけでなく国民全般においても意識はかなり低いのが現状だと思います。

東日本大震災が発生したした時、全国的に展開をしているある工務店の組織では、自発的に被災した地域を援助するため、様々な物資を被災した工務店各社に届けるなど今で言う「プッシュ型支援」(被災地からの要請を待たずに支援物資などを送ること)を実行していました。

日頃からの深いコミュニケーションがこのような事態に於いての共助に繋がったものと思います。

平時においても、住民同士、住民と行政、行政組織間の「危機管理」における共有を今以上に進めることが自分たちの命を守る重要な事となるのです。

匠の会では、被災した会員社のいち早い復旧を支援する為に、災害協定を結んでいます。各社にて災害備品も備蓄あり、地域の復旧の拠点になれるように備えております。

次回のテーマは、「行政の災害救助・応急対策」です。

自分の命を守る為、災害について学んで行きましょう。

災害情報とは、災害が発生した場合の緊急災害情報だけでなく防災と災害に関するすべての情報をいいます。

注意報や警報、避難勧告などのように災害が起きる前に提供されるもの、災害時に被害を免れたり、二次被害を回避する情報など様々なものがあります。

今回は、災害情報を正確に取得し、その情報を使って災害から自分の身を守る方法、また地域の住民の方の命を守る為の発信方法について学んで行きましょう。

災害情報とは、平時には防災社会をつくるための備え、住民が災害から被害を免れるために必要な情報、災害教訓の伝承などの防災、減災のための備えの情報があり、災害時には、避難、救助、救援から復興まで、時々刻々変化する情報があります。

つまり、平時においては注意報や警報、あるいは地方自治体の長から出される避難勧告などのように、災害が起きる前に提供される情報の理解や過去の災害についての教訓や言い伝え、あるいはそうした知識や経験をもとにした防災の知識や備えなどを言います。

災害時には様々な情報があります。しかも、災害情報へのニーズは時間の経過とともに変化していくのが特徴である。大きな災害では、被害の大きな地域ほど被害情報が周囲に伝わりにくくなり、マスコミなどを通じて最初に流れる情報は比較的軽微な情報が中心になります。そして、これが「被害状況は軽微なもの」だと判断を誤る一因となっています。「情報がない」という情報も、時には被害が大きいことを示す大事な情報なのだということを、忘れないようにしましょう。

災害発生時 被害者の情報ニーズ

災害の発生から3時間ぐらいは、被害状況の把握が最大の関心事になります。災害の状況がわかると次に心配になるのが家族や知人の「安否に関する情報・安否情報」です。この場合、NTT災害伝言ダイヤル「171」や、インターネットを通じて伝言を文字で登録できる災害用伝言板のサービス等があります。更に日にちの経過とともに「生活情報」へとニーズが変わっていきます。

災害の情報と放送

災害の発生時は、テレビやラジオ・インターネットからの情報を求める事になりますが、停電時でも使えるラジオを利用しての情報のウエイトが大きくなります。カーラジオの普及に比べて携帯ラジオの普及状況があまりよくないのが気がかりなところです。手動充電式のラジオも出回っていますので、せめて一家に一台は携帯ラジオを常備したいものです。

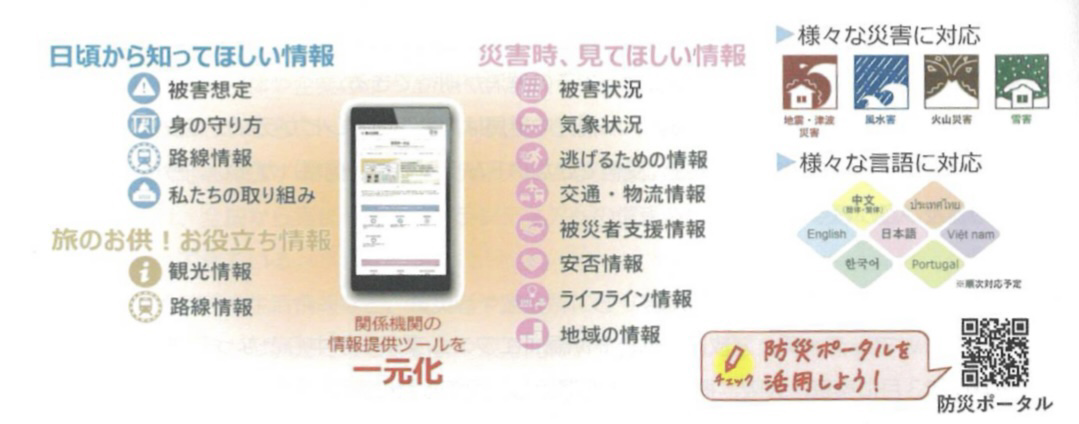

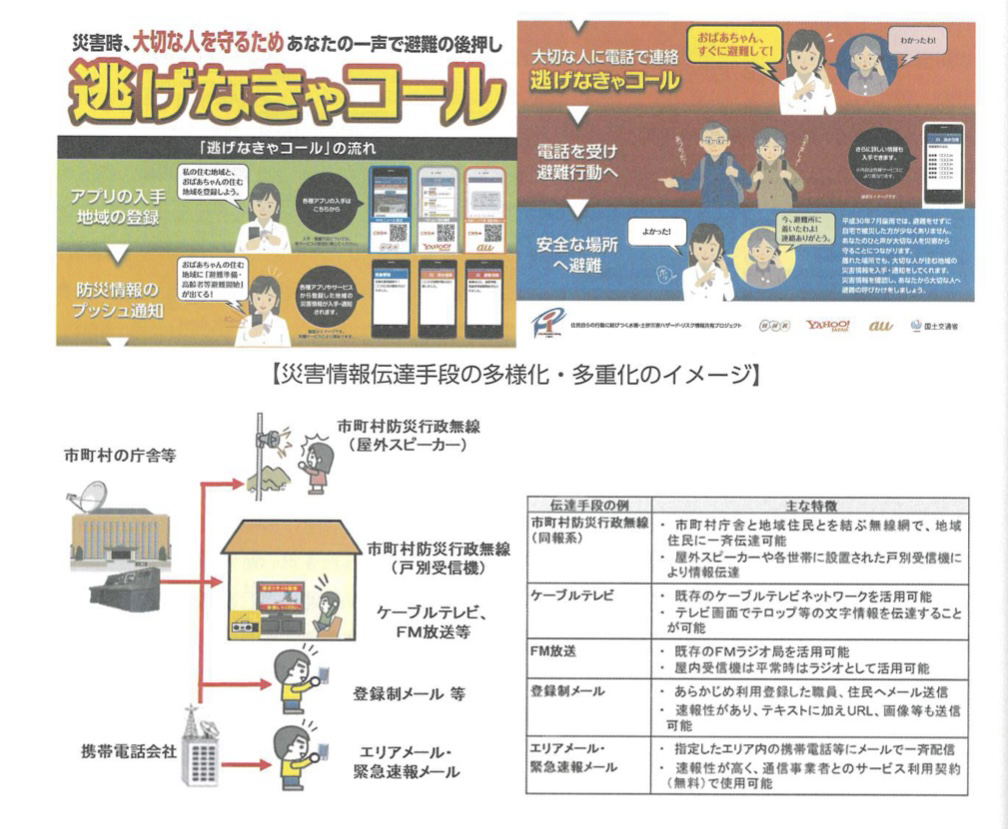

災害情報の新しい伝達手段

国土交通省が配信している「防災ポータル」は、ハザードマップポータルや川の防災情報等、様々な機関が発信している防災情報を集約して、多言語で分かりやすく発信しているウェブサイトです。

また、最近は「逃げなきゃコール」というスマートフォンアプリやショートメッセージサービス(SMS)を活用し、プッシュ型で家族の住む地域の防災情報を入手し、家族が直接電話をかけて避難を呼びかける仕組みもあります。

流言(りゅうげん)

大規模災害で深刻な被害を受け、精神的に動揺している場合には、正常な判断能力が失われやすく「流言」や「風評被害」が発生しやすくなります。「流言」とは事実の確証なしに語られる情報であり「根拠のない風説、うわさ」のことです。公的機関の明確な情報を取得するように心がけましょう。

風評被害

風評被害とは事実に反することや些細なことが大げさに取り上げられ、世間でうわさが広がり、特定の人物・業界・地域が被害を受ける事です。多くは、事件や事故をマスコミが取り上げ、それが人々の間で風評(世間の評判・うわさ)となり、主に経済的な被害を発生させる。マスコミによる誤報が風評被害をもたらしたり、自然発生的に生まれた流言が風評被害につながることもあります。その被害を受けるのは、観光業者や農業関係者などか多いです。

風評被害を防ぐには、当事者や行政が情報を出来るだけ早く人々に伝える事が大切です。マスコミも「心配なもの」だけを伝えるのでなく、「心配のないもの」についてもきちんと伝える事が求められます。

阪神淡路大震災や東日本大震災など、大きな災害が発生した時に、停電が発生してテレビや携帯電話などは使用できなくなり、本当に必要な人に災害情報が伝わらない事がありました。

この経験から、ラジオ放送の必要性が見直されています。

私たち、匠の会防災士三人も常にバックの中に電池式ラシオを入れています。

非常時には必ず役に立ちますので、皆さんも、せめて一家に一台は携帯ラジオを常備するようにしてください。

次回のテーマは、「行政の災害対策と危機管理」です。

行政がどのように防災対策を考えているのか解説します。

『2021年10月、千葉県北西部を震源とする、M5.9 東京都23区で震度5強の地震が発生し、都市の交通、水道等のインフラに大きな被害が発生しました!』

上記のような災害がもしも発生した場合に想定される被害の規模を過去の被害事例などから分析して求めれることを被害想定といいます。地域で起こりうる災害の危険性と、災害への備えの必要性を地域住民に周知させるために作成するハザートマップの基礎資料としても活用されています。

今回は、国や地方自治体が作成している、被害想定とハザードマップ、その活用方法について学んで行きましょう。

被害想定

1.被害想定とは

地震などの災害が発生して場合に想定される被害(人的被害や家屋被害)の規模を、過去の被害事例窓から分析して求められる「被害推定式」や、コンピューター等によるシミュレーションによって推定したものがあります。

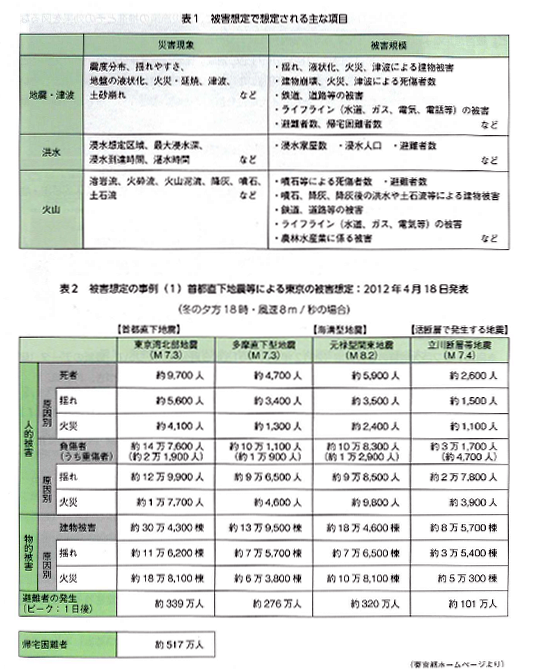

2.被害想定の項目

被害想定される主な項目は、おおむね表1の通りです。季節や時間帯、気象条件等の設定により異なります。例えば、地震災害で発生する火災による出火件数は、暖房を使用する冬としない夏、「夕食の準備で火気を使用する夕方」と「起床する前の朝方」では異なります。このため被害想定では、それらの諸条件を設定して推定しています。

尚、予想技術・研究は進歩しているものの、想定項目のすべての被害が定量的に推測される訳ではありません。高層ビルの被害、パニックが発生した時の人的被害、PTSDなど定量的な推計に至らず、定性的は評価にとどまる項目もある。

被害想定結果の事例として、表2は、東京都が公表している「首都直下地震等による東京被害想定」の一部です。

防災士教本より引用

3.被害想定の活用上の留意点

被害想定は、様々な前提条件のもとに作業が実施されます。基本となる地震の位置や規模、地震が発生する既設や時間などがあり、これらの要素が変化すると大きく変わります。したがって被害想定を見るときは、どのような前提に基づいているかに注意が必要になります。

また、被害想定の結果を見た際に、「自分の所は他の地域に比べて被害が少ないから大丈夫」と、安心感を持つことは危険です。災害を語る時、「想定外」と言う言葉を良く耳にしますが、予測もしなかった場所で地震が発生したり、規模の大きいものが発生したりする可能性もあるからです。誰もが、自助・共助の意識を持ち、災害に備える事が重要です。

ハザードマップ

1.ハザードマップとは

災害が発生した場合に、災害現象により影響が及ぶと想定される区域及び避難に関する情報を地図にまとめたものであり、平時より住民の防災意識の啓発と、災害時における円滑な避難行動の促進によって人的被害の軽減を図る事が目的とされています。

2.ハザードマップの種類

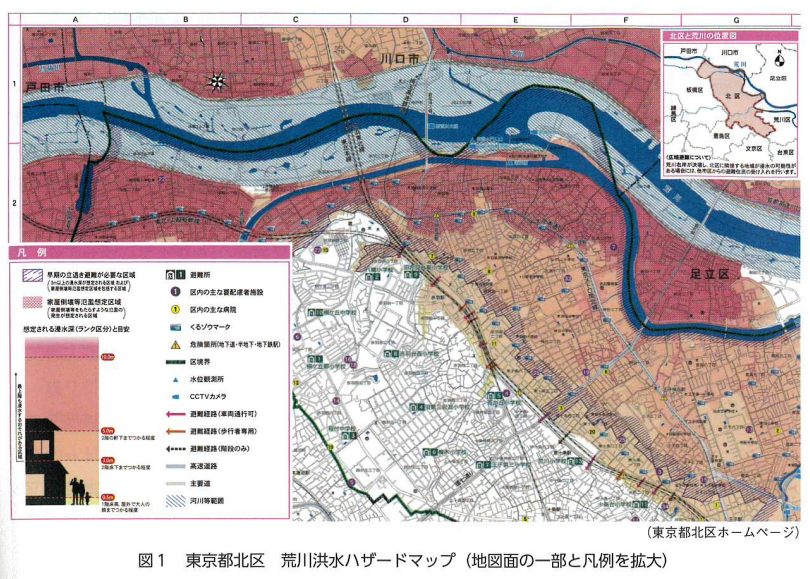

①洪水ハザードマップ

河川の破堤・反乱などの浸水情報や、避難に関する情報を住民にわかりやすく提供しています。国土交通省の「わがまちハザードマップ」(2020年2月現在)には、1,349市町村で公表されています。

記載項目は、原則としての共通項目と、地域の状況に応じて記載する地域項目があり、地域項目には、氾濫特性、避難時の心得、地下街の情報などの「避難活用情報」と、水害発生メカニズム、過去の洪水に関する記事、水害に備えた心構えなどの「災害学習情報」があります。

土砂災害の危険性が高い地域のハザードマップには、浸水想定区域と合わせて、土砂災害警戒区域や土砂災害危険個所が記載されています。

また、近年では、集中豪雨の頻発化に伴い、下水などがあふれて浸水する、内水氾濫の被害が増えている為、内水ハザードマップの作成が進められています。

参考資料 東京都北区 荒川洪水ハザードマップ

防災士教本より引用

②火山ハザードマップ

火山が噴火した場合にどの様な現象(火砕流や溶岩流、火山灰など)が発生し、それがどこまで到達するかを表しています。地域によっては、火山現象の到着予測だけでなく、避難場所・避難経路・ヘリコプターの緊急発着場所など防災対策に役立つ情報を掲載しています。

③津波ハザードマップ

津波による浸水が予測される区域と浸水の程度を示した地図に、避難場所・避難経路などが記載されています。適切な避難に必要な津波の危険度、避難場所、避難経路及び避難の判断に必要な情報を提供するために作成される需要な資料です。

東日本大震災では津波によって甚大な被害が発生したが、今後も東海・南海地震等の発生可能性は年々高まっており、津波による被害を最小限する為に防災対策を急がなければなりません。

3.ハザードマップの活用と課題

①ハザードマップの有効性

ハザードマップは最新の知見に基づいて作成されているので、的確にこれを活用するならば人命・財産を守るために有効である。2000年の有珠山の噴火、1990~95年雲仙普賢岳の噴火などでは、火山防災マップが活用されました。

2015年茨城県常総市での鬼怒川決壊や、2018年岡山県倉敷市の洪水では、浸水状況はハザードマップとほぼ一致しました。

②ハザードマップ利用の課題

東日本大震災は、あらかじめ用意されていた被害想定を超えた災害であったが、その一方で津波の浸水想定区域内にあるにも関わらず、避難しなかった人々がいたなど、様々な問題点が浮き彫りになりました。被害想定やハザードマップは、発生場所・規模など一定の前提条件に基づき定められるものであり、それ以上の被害をもたらすような災害の発生可能性を排除するものではありません。その意味では、被害想定、ハザードマップには限界があることも事実です。

私たちは今までに、台風・集中豪雨・地震・津波・火山噴火・土砂災害などなど、様々な災害を経験し、乗り越えてきました。しかし今後もかなりの確率で大災害が起こると言われています。その災害に向けて、被害想定やハザードマップを正しく理解し、自らの命を守るためのツールとして有効活用できるノウハウを身につけましょう。

※参考 国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」はこちらです

↓

https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

私たちは今までに、台風・集中豪雨・地震・津波・火山噴火・土砂災害などなど、様々な災害を経験し、乗り越えてきました。しかし今後もかなりの確率で大災害が起こると言われています。その災害に向けて、被害想定やハザードマップを正しく理解し、自らの命を守るためのツールとして有効活用できるノウハウを身につけましょう。

住宅を建てようと考えた時、

ハウスメーカーにしようか? 地場工務店にしようか?

と誰に相談すればよいのかと悩む方も多いのではないでしょうか?

その中でも、ハウスメーカーはテレビCMなどでも見かけるのでなんとなくイメージしやすいが、地場工務店(地元にある工務店)と言われてもちょっとピンと来ない・・・。地場工務店の意味を調べると「その地域に根ざした中小企業」と定義されているぐらいで、あまりイメージがわきづらいですよね。

一口に工務店と言っても、個人住宅を建てていないところもあったり、大工さん1人で経営しているところもあったりと、工務店というカテゴリーがとても範囲が広く使われている状態でどこの工務店に頼んだら良いのかよく分からないという話を聞くことがあります。

そこで今回は、一般的な工務店が主にどんな商いをしているのか、具体的にお伝えしていきたいと思います。

今回から3回は「災害に関する情報」についてのお話をさせていただこうと思います。

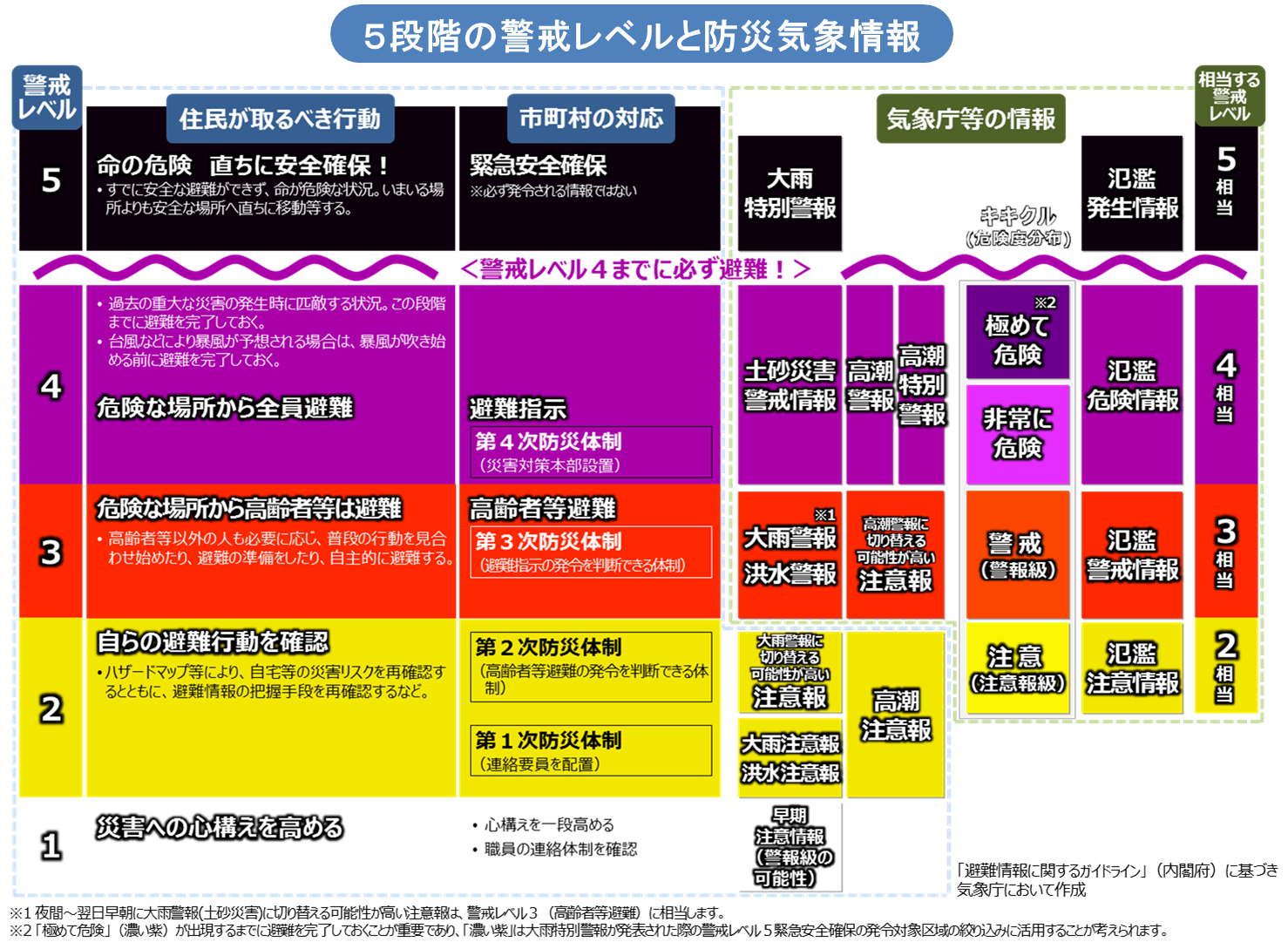

最近、天気予報だけでなく報道ニュースでも「命を守るための最善の行動をとって下さい」という言葉も多く発せられていると思いませんか。また、「警戒レベルいくつ」という言葉も頻繁に耳にします。その様な天気予報や災害報道から発信される防災情報の特徴を理解したうえで、速やかに情報を収集し、目的に沿って的確に利用し、指示・行動する事を学んでいきましょう。

気象に関する予報・警報

気象庁は「5分ごとの5分間降水量」(レーダーナウキャスト)から3ヶ月予報まで短時間予報から長期予報まで様々な予報を発信しています。

そしてそれらが「重要な災害が起こる恐れがあるとき」には「警報」を、「災害が起こるおそれがあるとき」には「注意報」が気象庁より発表されます。

その情報を基に、都道府県や市町村は必要な災害対策が取られます。

さらに、2013年からは「特別警報」の運用が始まり大雨、大雪・暴風などで「数十年に一度しかないような非常に危険な状況」になった場合に発表され、周囲の状況や市町村からの避難指示等の情報に留意し、「ただちに命を守るための行動」をとる必要が有ります。

下記の表は、災害情報を用いて私たちが取るべき行動を直感的に理解しやすくなるよう5段階のレベルを明記した防災情報です(2021年5月20日現在)。

気象庁ホームページより引用

詳細はこちら(気象庁ホームページ:https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html)

気象情報

警報や注意報の内容を補完する情報として「気象情報」が有ります。

24時間から2~3日先に、災害に結びつくような激しい気象状況が発生する可能性があるときには、警報や注意報に先立って注意を呼びかける情報です。

熱中症などへの注意を呼びかける「高温に関する気象情報」や大雨に関しては「記録的短時間大雨情報」などが有ります。

また、線状降水帯という言葉がよく聞かれます、次々と発生した積乱雲により、線状の降水域が数時間にわたってほぼ同じ場所に停滞するため顕著な大雨をもたらし災害の危険性を高めるので気象庁では「線状降水帯発生の可能性」についての気象情報での提供や「線状降水帯注意情報(仮称)」の発表も計画されているそうです。

その他の災害に関する注意情報

気象庁は竜巻注意情報として、発達した積乱雲が存在し、今まさに竜巻やダウンバーストなどの激しい突風が発生しやすい気象状況であることを「竜巻発生確度ナウキャスト」で発表しています。また、気象庁の雷監視システムによる雷放電の検知及びレーダー観測をもとに「雷ナウキャスト」も発表されています。

土砂災害情報は大雨により土砂災害の危険度が高まった市町村を特定し、都道府県砂防部局と気象台が共同して発表される情報で、市町村長が避難勧告などの災害応急対応を適時適切に行われるよう、また、私たちの自主避難の判断等に利用されることを目的とされています。

河川に関しては、「指定河川洪水情報」を気象庁と国土交通省又は都道府県の機関と共同して発表しています。

地震に関しては、「緊急地震速報」を一般向けに発表しています。そしてその地震の震源が海底にあり、津波を引き起こす可能性のある大きな地震の場合は「津波警報」もしくは「津波注意報」が発表されます。

火山に関しては、「噴火速報」や火山灰の「降灰予報」が市町村ごとに気象庁が発表します。

風水害に関しては、気象予報によって早い段階から災害の危険性を予測できるので、私たちは最新の気象情報を入手し、自らの判断で行動することが安全第一の鉄則となります。

自然災害に於いてよく「想定外」という言葉を聞きますが、「防波堤」や「防潮堤」・「砂防ダム」などのインフラにおける規模の想定に関して個人では難しいですが、「災害のあり得る事としての想定」の判断は各個人が厳しめの考えで判断をすることが大事ではないでしょうか。「想定外」という言葉を使わない為にも・・・。

次回のテーマは、「被害想定・ハザードマップと避難」です。

自分の命を守る為、災害について学んで行きましょう。

改めて、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)を学びましょう

2020東京オリンピックが1年延期される原因となった、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は短期間で全世界に広まり多くの人命が失われ、経済や社会生活に深刻な影響を与えており、大災害と言って良いのではないでしょうか。

いまなお猛威を振るうコロナウイルスについて学んで行きましょう。

●100年前、スペイン風邪以来の世界的大流行

2020年に発生した新型コロナウイルス感染症(COVID―19)は短期間で世界中に広まりました。

約100年前に流行し、世界で1億人が死亡したのでないかとも推定される(諸説あり)「スペイン風邪」以来の世界的なパンデミック(感染症・電線業の世界的大流行)となりました。

世界保健機構(WHO)が事実上のパンデミック宣言をしたのが2020年3月12日。それよりも先にわが国では1月16日に感染者が確認され、その後もクルーズ船・ダイアモンドプリンセス号の乗客3700人余のうちPCR検査では700人の陽性者、死亡者は13人の発生は記憶にも新しいと思います。

国は感染症専門家による「専門家会議」の検討や提言を踏まえて対策を講じるとともに、国民に「3密(密閉・密集・密接)防止」、「マスク着用、手洗い、うがいの励行」を予備かけた。各都道府県もそれぞれ感染拡大状況に応じて対策を行いました。

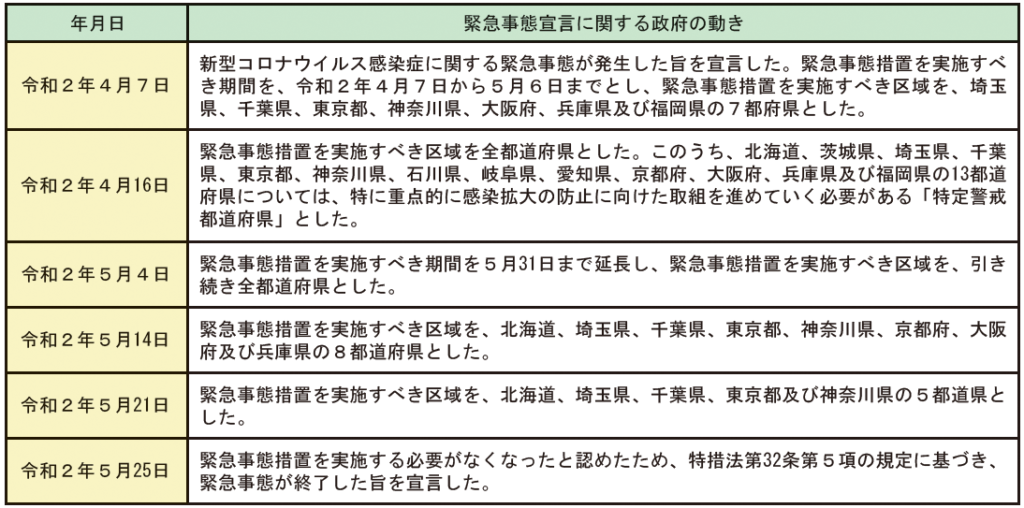

同年4月5日には「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)」(通称:特措法)を改正し、この法に基づき4月7日、7都府県を対象に第1回目の「緊急事態宣言」が発せられ16日には対象範囲は全国に拡大しました。(令和2年版消防白書より引用 )

令和2年版消防白書より引用

●日本における対策「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」

「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」とは、季節性インフルエンザに比べて重篤になる症例が国内で多く発生し、全国的な急速なまん延により、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす場合に、政府対策本部長(内閣総理大臣)が、①期間、②区域、③事案の概要を特定して宣言するものです。この宣言の後、都道府県知事はより具体的な期間や区域を定め、不要不急の外出自粛や施設の使用制限の要請といった緊急事態措置を講ずることが出来るようになります。(内閣官房ホームページより)

それにより、都道府県知事が臨時医療施設の土地・建物の強制使用や医療用品やマスク、食品の売り渡し要請、収用、保管命令を行う事が可能になったほか、住民の外出自粛要請、学校や福祉施設などの使用停止の要請や指示、音楽やスポーツ等のイベント開催制限の要請やしじを行う事が出来るようになりました。

かつてない危機感をともなったこの宣言により、3密や対人接触をできるだけ避けるために、大規模集会や会合の中止、学校や大学では休校措置やリモート授業の実施、企業においては自宅待機や在宅ワークの普及、消毒や検温の日常化、フェイスガードやマスク着用の徹底等が全国民規模で実施されました。

その結果、新規感染者は減少傾向となったことから、5月25日に宣言は解除されました。

その後も何度かのリバウンドにより、その都度「緊急事態宣言」の発出と解除が繰り返されています。

●新しい生活様式に合わせた住まいの見直しを

「新型コロナウイルス」は、私たちの生活にも様々な変化をもたらしました。「Withコロナ」といわれるこの時代の中で求められるのは「新しい生活様式」に対応した暮らしの確立ではないでしょうか。

実際、私たち工務店の元には、テレワークのための住環境の整備の相談や、より家にいる時間が快適になるための空間設計の相談が増えています。新型コロナウイルスは、ネガティブな話題が多いですが、この機会に「家での暮らし方」を見直していくよい転機と捉えていくことも良いかもしれません。

次回のテーマは「火災関連情報と予報・警報」です。

家での暮らしを「守る」災害対策について、学んで行きましょう。