阪神・淡路大震災や東日本大震災などの大規模な災害の後においては、住宅や地域の全面的な再建と創建を図る本格的な復興の取り組みが求められています。

ところで、災害が起こった後の復旧と復興の違いって分かりますか?

今回は、災害後の住宅や都市・経済・文化の再建とそれらを進める法体系からの被害者支援について学んで行きましょう。

復旧とは住宅を含む町や都市を旧態に戻すことで、復興は震災から立ち直る過程で従前よりも質の高い状態にすることが求められています。

■復興の3原則

・「被害者の自立を尊重すること」

被災者や被災地が自立して自活できるようにエンパワーメント(よりよい社会を築くために人々が協力し、自分のことは自分の意思で決定しながら生きる力を身につけていこうという考え方)することが、支援の基本となります。被災者の自立には住宅だけでなく仕事の支援も欠かせません。

・「地域社会の持続に心がけること」

暮らしに必要な様々な結びつきの持続を図り、地域社会をベースとした、人間との結びつき、土地との結びつきを大切にして復興を図ることが必要です。それまでの人間関係が維持されるようにすることが望まれます。

・「歴史文化の継承に努めること」

風土や歴史が築いてきた伝統を大切にして復興を図ることが必要です。伝統的建築様式の伝承や街並み景観を大切にする、地域で産出される建築材料を活用することなどです。この3原則をふまえ復興には「総論を先に、各論を後に」という提起がなされ復興の全体像あるいは基本方針について速やかに合意の形成を図り、利害が個々人に直接及ぶ敷地の確定などはじっくり議論して時間をかけて進めることとなります。

復興には人道的だけでなく政策的な支援が必要となります。

その一つに後で改めて説明しますが、被災者自らに住宅の建築を支援する「被災者再建支援法」が阪神・淡路大震災を契機として成立しています。

また、財源の支援と並んで重要なのが、知恵の支援で大学や研究機関等が積極的に被災地の中に入り被災者と連携して復興に取り組むことも求められています。

■思いを先に、形を後に

復興計画の策定において「思いを先に、形を後に」ということを忘れてはいけません。

例えば、東日本大震災の復興における安全性を盾に一方的な「高台移転」や「職住分離」を決めるのではなく、個々の地域や被災者によっては更に別の選択肢があることを伝えた上で多様な条件を踏まえての最適解を出すプロセスこそが大切なのです。そのためには、被災者相互で、行政や専門家を加えて「どんな地域社会を創っていくのか」という地域の将来像を設定した再建の具体案を語り合うコミュニケーションが必要となるのです。

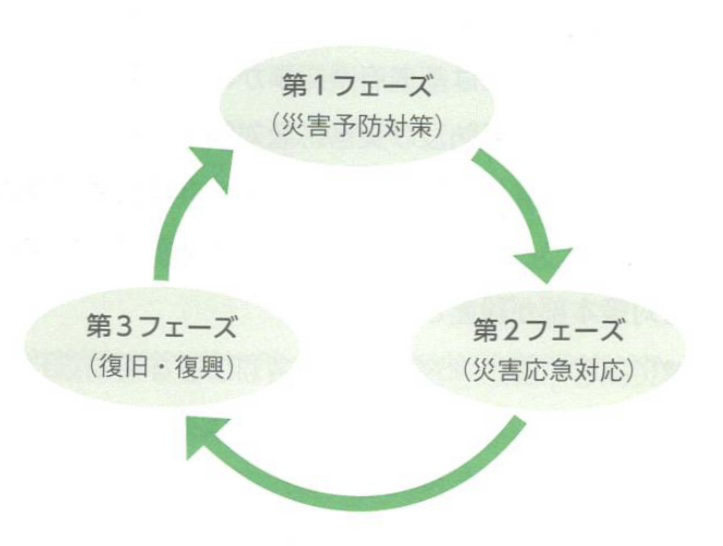

復興対策は、災害後に様々な手を打つことだけに限定されません。例えば「首都直下地震」のように将来起こりうる大災害に備え、過去の経験・検知に照らし、あらかじめ復興の道筋を考えておく「事前復興」が有ります。

内閣府は「首都直下地震の復興対策のあり方に関する検討会」が地震から約10年で復興をおおむね完了させるための手順の報告書を2010年に公表しています。

「事前復興」を検討する事で建物の耐震化や企業のBCP(事業継続計画)作成などの事前対策の重要性が明確となるのです。

■復旧・復興のための法律

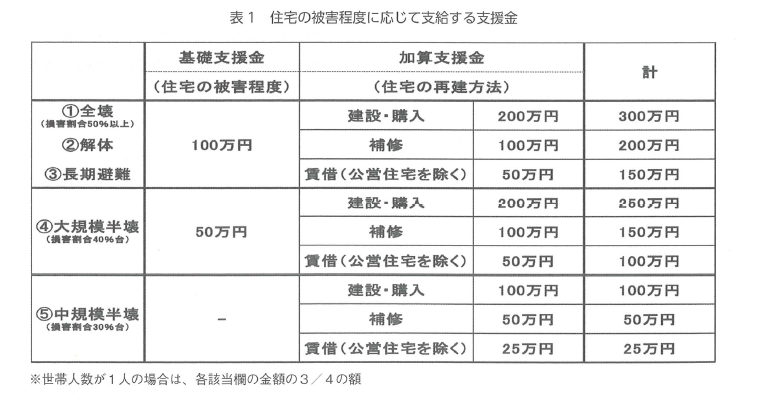

復旧・復興のための法体系として代表的なものとして「激甚災害法」「被災者生活再建支援法」「大規模災害復興法」などが有ります。

激甚災害は地震だけでなく集中豪雨や土石流や火山活動による火砕流などの被害に対して近年よく聞かれるワードです。激甚災害に指定されると一般的な災害復旧事業補助や災害復旧貸付等の支援措置に加え国は地方公共団体に対し特別の財政支援や被災者に対する特別の財政援助などが「激甚災害法」に基づき行われます。

先にも書きましたが、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とした「被災者生活再建支援法」が有ります。この支援は対象となる自然災害が発生した場合、被災者の生活再建に現金を支給する制度で、例えば住宅が全壊した世帯には基礎支援金として100万円、加算支援金として住宅の建設や購入の場合は200万円の合計300万円が支援されます。

防災士教本より引用

大規模災害からの復興に関する法律として「大規模災害復興法」が有ります。この法律は東日本大震災から得られた教訓と課題に対応する法制上の課題を受け2013年に制定され、大規模災害を受けた市町村からの要請により被害を受けた地方公共団体を補完するための要請に基づき漁港・道路・海岸保全施設・河川等の災害復旧事業について国等が代行できる事とされる。東日本大震災級の「特定大規模災害」か、それに次ぐ「非常災害」(例としては熊本地震)に指定したうえで工事を代行する仕組みとなります。

■災害に対する幅広い知識を持つことが第一歩

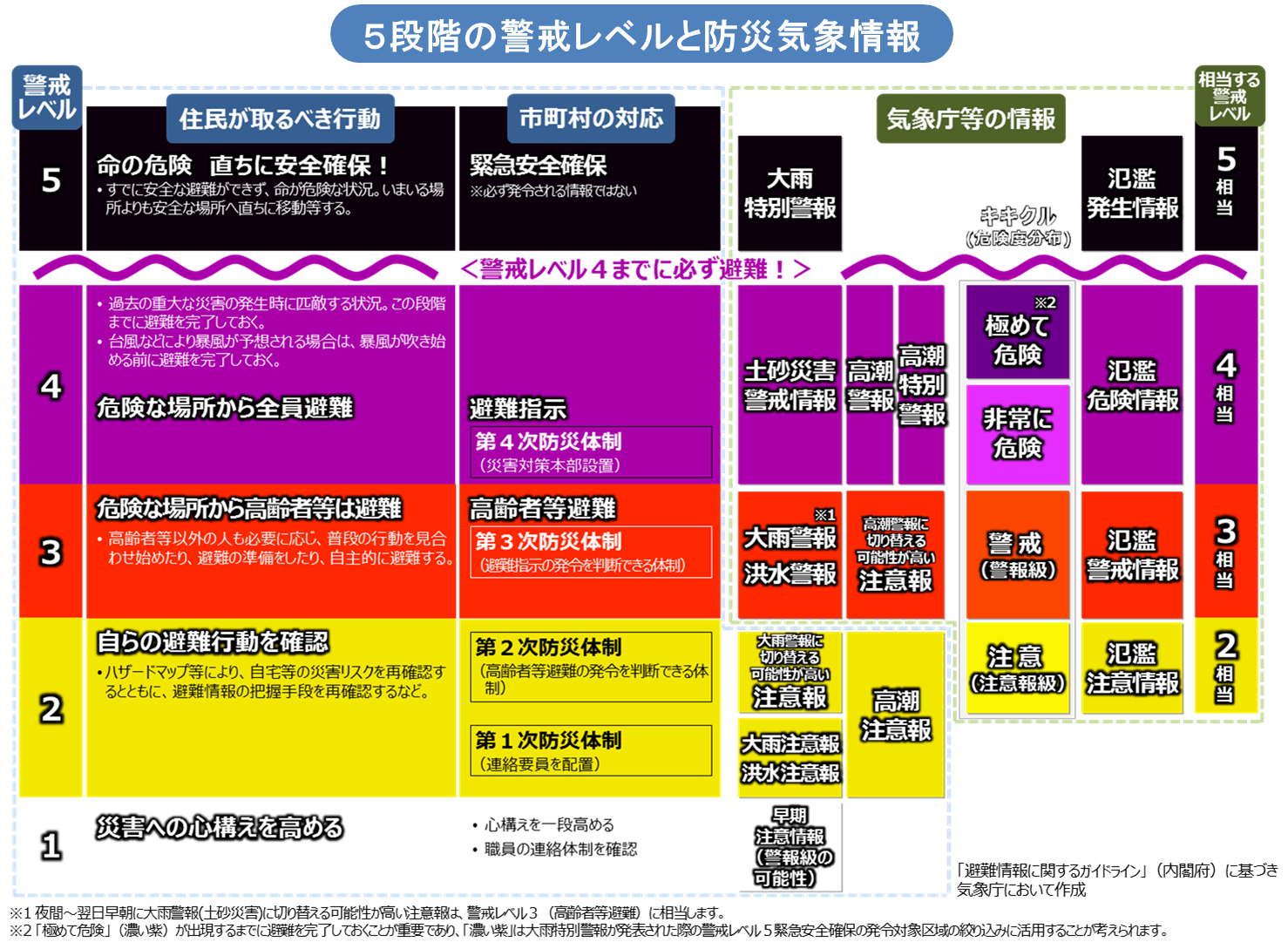

私たちは近年、阪神・淡路大震災や東日本大震災など未曾有の大災害を経験し、被災地は未だ再建半ばの状況です。更に、地球温暖化の影響での異常気象も全国各所で発生しています。

我々はそれらの教訓を基に災害に対する幅広い知識を持つことで被害を事前に最小限に食い止める措置と、発生した後の的確な対処法を日頃から考え、実行できる準備をもっと積極的に進めることが必要と思います。

次回のテーマは、「災害医療とこころのケア」です。

災害時の医療活動と被災者のメンタルに関して考えましょう。

図1防災対応サイクルの概念

図1防災対応サイクルの概念

.jpg)