見積自体、工務店だけの役割ではなくすべての建築業者の役割ではあるのですがではその見積はどのように作られているのでしょうか?一般的に出されているのは「坪単価」と言われるものが多いのですがそれって何でしょうか?見積の仕組みを数回に分けて紐解いていきます。ますはじめは坪単価についてです。

1:坪単価の謎

建築の予算を決めるときに初めに出てくる予算を決めるイメージが“坪”と“その単価”となります。そのため、当然30坪の家が欲しい場合その30坪に単価を掛け算します。

例)仮に坪単価が50万円の場合、30坪×50万円=1500万円となります。

建築の予算を決めるときに初めに出てくる予算を決めるイメージが“坪”と“その単価”となります。そのため、当然30坪の家が欲しい場合その30坪に単価を掛け算します。

例)仮に坪単価が50万円の場合、30坪×50万円=1500万円となります。

これは果たしてどういった金額なのでしょうか?

上記の例を元に検証してみましょう。

まず坪の方ですが、この30坪はどのような形をしているのでしょうか?

まず坪の方ですが、この30坪はどのような形をしているのでしょうか?

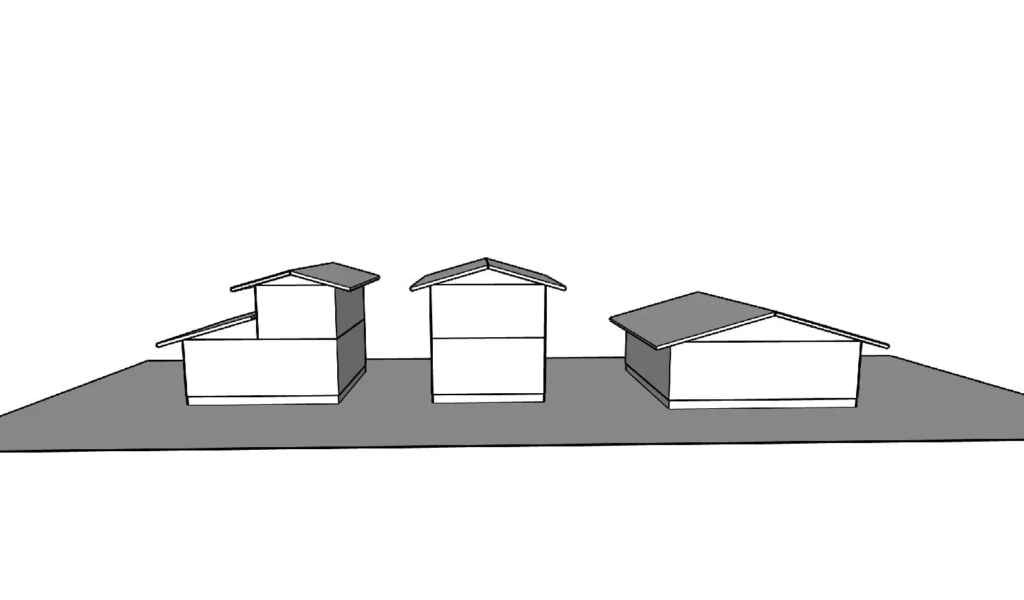

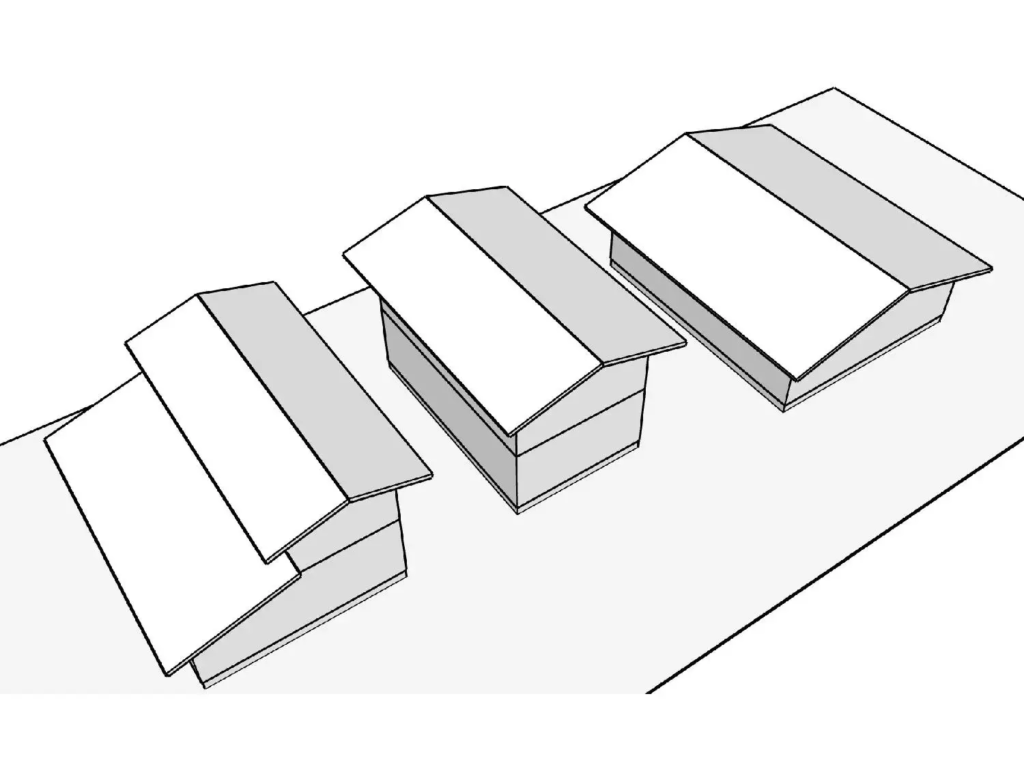

パターンA:総二階である場合

1階15坪・2階15坪で合計が30坪

1階15坪・2階15坪で合計が30坪

パターンB:昔ながらの日本家屋の場合

1階20坪・2階10坪で合計は30坪

1階20坪・2階10坪で合計は30坪

パターンC:平屋の場合

1階30坪・2階0坪で当然合計も30坪

1階30坪・2階0坪で当然合計も30坪

さてこの3パターンですがすべて同じ単価になるでしょうか?

(今回は形だけのパターンでお話しています)

単純に下記の図でわかる範囲で考えますと、基礎の大きさが3パターンになります。

また、屋根の大きさでも3パターン。これは屋根と基礎ともに大きさが違います。

単純に下記の図でわかる範囲で考えますと、基礎の大きさが3パターンになります。

また、屋根の大きさでも3パターン。これは屋根と基礎ともに大きさが違います。

基礎の大きさ、A=15坪、B=20坪、C=30坪。

屋根の大きさ、A=86.358平米、B=117.583平米、C=149.459平米

屋根の大きさ、A=86.358平米、B=117.583平米、C=149.459平米

(軒先を外壁より900mm出したと仮定)

となります。

ここだけを見ても同じ単価で表すのはおかしいのではと思うはずです。

このように実は坪単価は実にあいまいなものなのですがなぜ使われているのでしょうか?

このように実は坪単価は実にあいまいなものなのですがなぜ使われているのでしょうか?

この続きは次号以降でお届けいたします。

→次回公開までお待ちください。